EMC対策・支援について解説!具体的な対策手法から支援会社の選び方まで紹介!

電子機器の開発において、「EMC対策」は避けて通れない重要な課題です。製品がEMC規格をクリアできず、リリースが遅れてしまうケースや、市場投入後にノイズによる不具合が発生し、大きな問題となることも少なくありません。

この記事では、EMC対策の基本から、ノイズの発生メカニズム、そして具体的な対策手法までを分かりやすく解説します。これからEMC対策に取り組む方や、現在対策で悩んでいるエンジニアの方にとって、問題解決の一助となる情報を提供します。

EMCの課題解決には、豊富な対策ノウハウと高度な測定技術が不可欠です。インターテックでは全国4拠点の試験所にて、各国規格に対応したEMC試験と専門的な対策支援を提供しています。立会試験での対策サポートや出張試験まで、お客様のニーズに合わせた柔軟なソリューションをご用意しております。

目次

EMC対策とは?重要性を理解しよう

EMC対策は、電子機器が当たり前になった現代社会において、製品の品質と安全性を担保するために不可欠な要素です。まずは、EMCの基本的な意味と、なぜ対策が重要なのかについて解説します。

そもそもEMC(電磁両立性)とは何か?

EMC(Electro Magnetic Compatibility)とは、日本語で「電磁両立性」と訳されます。 これは、電子機器が「他の機器に電磁的な妨害(ノイズ)を与えず、かつ、他の機器からの電磁的な妨害を受けても影響されずに正常に動作する」という2つの性質を両立させることを意味します。

このEMCは、主に以下の2つの要素から成り立っています。

| EMI (Electro Magnetic Interference) 電磁妨害 |

機器から放出されるノイズが、他の機器の動作に影響を与えないように抑制すること。 エミッションとも呼ばれる。 |

| EMS (Electro Magnetic Susceptibility) 電磁感受性 |

外部からのノイズの影響を受けても、機器が性能を維持し、誤動作しないようにすること。 イミュニティとも呼ばれる。 |

つまり、EMC対策とは、このEMIとEMSの両方を考慮し、電子機器がノイズの「加害者」にも「被害者」にもならないように設計・対策を行うことなのです。

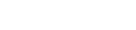

EMC対策で用いられる4つの基本アプローチ

EMC対策には4つの基本的なアプローチが存在します。

実際の対策では、これらのアプローチを複合的に組み合わせて行います。

アプローチ1:ノイズの発生源を抑制する

最も根本的な対策は、ノイズの発生源そのものを抑制することです。デジタル回路では信号のスイッチング速度を必要以上に速くしない、ICの駆動電流を低減する、といった回路設計レベルでの対策が有効です。

また、ノイズ源となる部品や回路の直近にバイパスコンデンサを配置し、ノイズをグランドに逃がすことも基本的な手法です。

アプローチ2:ノイズの伝搬経路を遮断する

発生してしまったノイズが他の部分に伝わらないように、経路を遮断する方法です。これには「フィルタリング」や「シールディング」といった手法が用いられます。基板の信号ラインにフィルタを挿入したりすることで、特定の周波数のノイズを減衰させることができます。

また、筐体を金属で覆う(シールドする)ことで、放射ノイズの漏洩や侵入を防ぎます。

アプローチ3:ノイズの放射源を除去する

ノイズの放射源を遮断する方法です。最終的に、ノイズはアンテナとなる放射源から放出されます。

放射源となるケーブルにフェライトコアを取り付けたりすることで、放射ノイズを低減させることができます。

アプローチ4:ノイズに対する耐性を高める

ノイズの侵入を完全には防げない場合に、機器自体がノイズの影響を受けにくくする(耐性を高める)アプローチです。回路のグランドを強化して安定させる「グランディング」が最も重要です。

グランドが不安定だと、わずかなノイズでも回路の基準電位が揺らぎ、誤動作の原因となります。

具体的なEMC対策の手法と部品の選び方

ここでは、4つの基本アプローチを実現するための具体的な手法と、そこで使用される代表的な対策部品について解説します。

フィルタリングによる対策

フィルタリングは、信号に必要な周波数成分は通過させ、不要なノイズ成分だけを減衰させる手法です。 主に伝導ノイズ対策に用いられます。

| コンデンサ | 高い周波数のノイズをグランドに逃がす(バイパスする)役割を果たす。 ICの電源ピンの直近に配置するバイパスコンデンサ(デカップリングコンデンサ)が代表的。 |

| インダクタ(フェライトコア) | 高い周波数のノイズに対して大きな抵抗(インピーダンス)となり、ノイズの通過を妨げる。 電源ラインや信号ラインに直列に挿入して使用する。 |

| コモンモードチョークコイル | 差動信号(ディファレンシャルモード)はそのまま通し、ノイズの原因となりやすい同相の電流(コモンモード)だけを減衰させる部品。 USBやLANなどの差動信号ラインに有効。 |

シールディングによる対策

シールディングは、導電性の材料で回路や機器全体を覆い、電磁波の放射(漏洩)や侵入を防ぐ手法です。 主に放射ノイズ対策に有効です。

| 金属筐体 | 機器全体を金属の箱で覆うことで、強力なシールド効果が得られる。 |

| 導電性ガスケット・テープ | 筐体の隙間やケーブルの接続部分など、電磁波が漏れやすい箇所に追加的に使用し、シールド効果を高める。 |

| シールドケーブル | 内部の信号線を編組線や金属箔で覆ったケーブルで、ケーブル自体がノイズを放射したり、外部からノイズを拾ったりするのを防ぐ。 |

グランディング(接地)による対策

グランディングは、回路の基準となる電位(0V)を安定させるための最も重要な対策です。 グランドが不安定だと、他のどのような対策も効果が半減してしまいます。

基板設計においては、グランドプレーンを広く確保し、インピーダンスを低く保つことが基本です。

また、回路のデジタルグランドとアナロググランドを分離するなど、ノイズの回り込みを防ぐ工夫も必要です。

EMC対策支援が必要となる主な場面

規格試験で不適合になるなど、EMC対策が上手くいかないシーンもあります。そんな時に、EMC対策支援を依頼するという手段も検討するのがおすすめです。

具体的には以下のような場面で専門家のサポートを受けることが有効です。

製品の設計・開発の初期段階

製品開発の初期段階、特に基板設計のタイミングでEMC対策を組み込むことは、後工程での手戻りを防ぐために極めて重要です。この段階で専門家のレビューを受けることで、ノイズの発生を抑制する回路設計や、最適な部品配置、グランド設計などを実現できます。

結果として、試作後の対策コストや期間を大幅に削減することが可能になります。

規格試験で不適合となった場合

多くの開発者が直面するのが、製品が完成に近づき、認証取得のためのEMC試験で規格不適合となるケースです。このような状況では、製品のリリースが迫っているため、迅速かつ的確な原因究明と対策が求められます。

EMC対策支援を活用すれば、専門家が問題点を素早く特定し、最小限の修正で規格をクリアするための具体的な解決策を提示してくれます。

市場でノイズによる製品不具合が発生した場合

製品を市場に投入した後で、「他の機器を誤動作させる」「周辺の電磁環境によって自社の製品が誤動作する」といったノイズ問題が発覚することもあります。これは製品の信頼性を大きく損なうため、緊急の対応が必要です。

市場で発生した不具合の再現試験から原因を特定し、恒久的な対策を立案する際にも、専門家の知見が非常に役立ちます。

電磁適合性の課題解決には、豊富な対策ノウハウと高度な測定技術が不可欠です。インターテックでは全国4拠点の試験所にて、各国規格に対応したEMC試験と専門的な対策支援を提供しています。

設計段階からの解析支援、立会試験での対策サポート、さらに出張試験まで、お客様のニーズに合わせた柔軟なソリューションをご用意しております。

EMC対策支援の具体的なサービス内容

EMC対策支援会社が提供するサービスは多岐にわたりますが、一般的には以下の内容が含まれます。

設計段階でのコンサルティング

回路図や基板レイアウトのデータをもとに、潜在的なEMCリスクを洗い出し、改善案を提案します。部品選定のアドバイスから、電源・グランドパターンの最適化まで、設計の上流工程でノイズに強い製品作りをサポートします。

| 支援フェーズ | サポート内容の例 |

| 構想設計 | 製品コンセプトに基づいたEMC要件の定義、アーキテクチャの検討。 |

| 回路設計 | ノイズ源となるIC周辺の回路設計、フィルタ回路の定数提案。 |

| 基板設計 | 部品配置の最適化、配線パターンの引き回し、グランド設計のレビュー。 |

ノイズ発生源の特定と可視化

電波暗室やシールドルームといった専門的な測定環境で、製品から放出されるノイズ(エミッション)や、外部からのノイズに対する耐性(イミュニティ)を評価します。

さらに、電磁界可視化ツールなどを用いてノイズの発生源や伝搬経路を「見える化」し、問題の根本原因を正確に特定します。

効果的な対策部品の選定と提案

ノイズ対策には、フェライトコアやコンデンサ、シールド材など様々な部品が用いられます。数ある対策部品の中から、問題となっているノイズの周波数や特性に合わせて、最もコストパフォーマンスの高い部品を選定し、その効果的な使用方法を提案します。

部品の追加だけでなく、不要な部品を削減する提案も行い、トータルコストの削減にも貢献します。

各国規格に適合するための認証試験サポート

製品を国内外で販売するためには、それぞれの国や地域が定めるEMC規格(例:VCCI、FCC、CEマーキングなど)に適合していることを立証する必要があります。

これらの規格に関する深い知識を基に、認証試験の事前評価から、申請業務の代行まで、スムーズな認証取得をワンストップでサポートします。

信頼できるEMC対策支援会社の選び方

多くの企業がEMC対策支援サービスを提供していますが、自社の課題に最適なパートナーを選ぶためには、いくつかのポイントを確認することが重要です。

豊富な実績と専門知識の有無

まず確認すべきは、自社が開発する製品カテゴリ(例:医療機器、車載機器、産業機器など)における対策実績が豊富かどうかです。

また、iNARTE(International Association for Radio, Telecommunications and Electromagnetics)資格のような、客観的な資格を持つ専門家が在籍しているかも、技術力を判断する上での一つの指標となります。

解析ツールや評価設備の充実度

電波暗室や各種イミュニティ試験設備など、国際規格に基づいた評価が可能な設備を保有しているかは重要な選定基準です。

また、高度なシミュレーションソフトウェアやノイズ可視化ツールなどを活用し、科学的なアプローチで問題解決に取り組む姿勢があるかも確認しましょう。

課題に応じた柔軟なサポート体制

「設計図面のレビューだけ依頼したい」「試験で不適合になった箇所だけ対策してほしい」など、企業のニーズは様々です。図面での対策支援、受託での対策支援、技術者が出張しての対策支援など、課題や予算に応じて柔軟なサービス形態を選択できるかどうかも、重要なポイントです。

まとめ

本記事では、EMC対策の基本的な考え方から、ノイズのメカニズム、そして具体的な対策手法について解説しました。EMC対策は、単なる部品の追加ではなく、ノイズの発生源・伝搬経路・放射源・感受体という4つの要素を理解し、体系的にアプローチすることが成功への鍵となります。

製品開発の初期段階からEMCを意識し、適切な対策を講じることで、信頼性の高い製品をスムーズに市場へ送り出すことが可能になります。

電磁適合性の課題解決には、豊富な対策ノウハウと高度な測定技術が不可欠です。インターテックでは全国4拠点の試験所にて、各国規格に対応したEMC試験と専門的な対策支援を提供しています。

設計段階からの解析支援、立会試験での対策サポート、さらに出張試験まで、お客様のニーズに合わせた柔軟なソリューションをご用意しております。